N’ayant pas l’habitude de réagir « à chaud » à l’actualité, je laisse souvent filer quelques remarques ou observations que je peux formuler devant un événement. Une fois n’est pas coutume. J’ai profité d’avoir répondu quasiment « à chaud » aux questions d’un journaliste pour retenir ce qui ne fit pas l’objet d’une diffusion (journal de France culture de 8h le vendredi 5 avril vers 8h15), mais du coup d’une tribune parue dans l’édition du journal Le Monde du 11 avril 2019.

C’est à lire ICI pour les abonnés

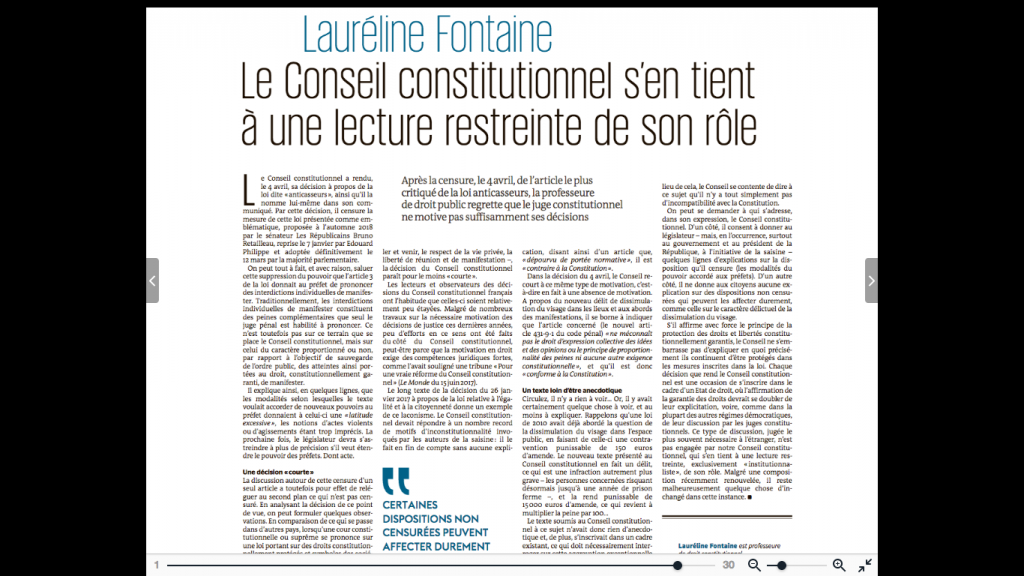

Ou ci-dessous

une lecture du propos se trouve sur le site de Lexbase.

Voyez sur ce thème important du fonctionnement et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel :

- la chronique de Marie Viennot à France Culture le 9 mars 2019, où elle rapporte les propos que nous avions tenus avec Alain Supiot sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière sociale

- La chronique de Marie Viennot à France Culture le 12 mars 2019 où, sur le même thème, elle fait aussi référence à cet article que j’avais fait paraître en novembre 2018 dans la revue Hors Les Murs, Qui a peur du Conseil constitutionnel ?